7月车市“政策倒计时”真相: 促销烟雾弹还是真变天?

- 2025-07-07 11:25:40

- 776

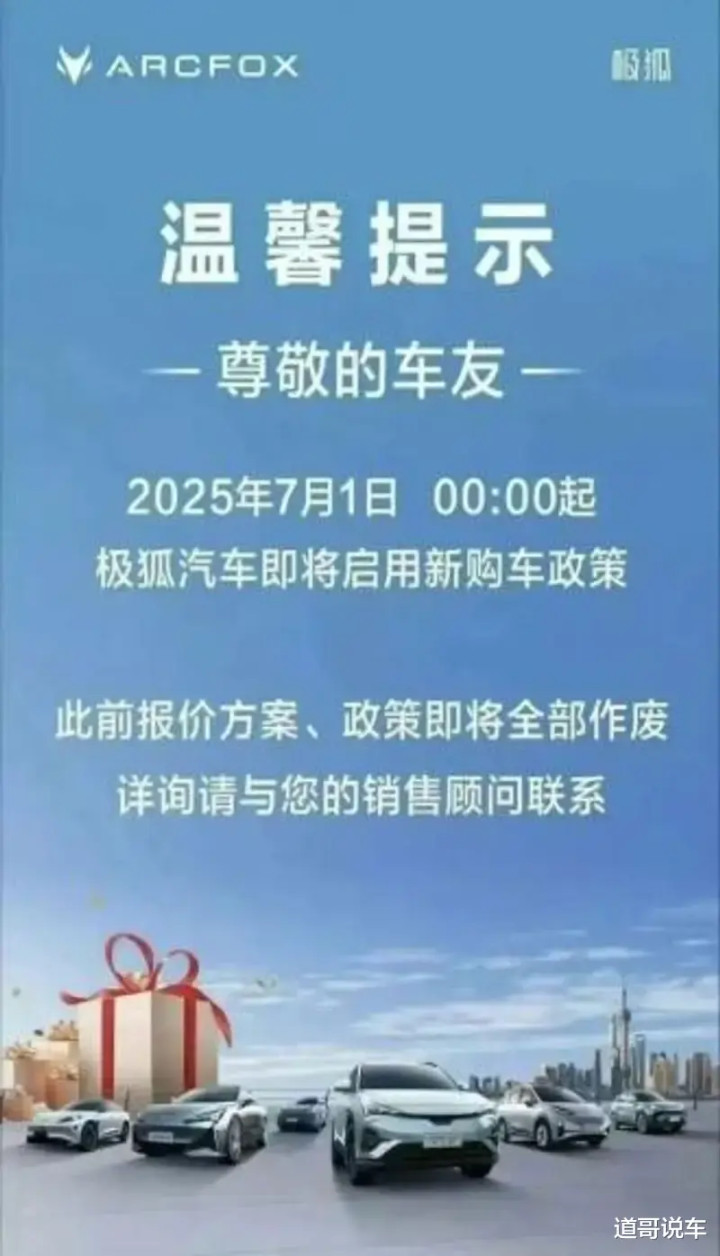

【文/财圈社&道哥说车 张浅】六月底的汽车市场,被一股莫名的紧迫感笼罩。这源于网络广泛流传的一则消息:包括比亚迪、腾势、方程豹、深蓝汽车、极狐汽车等品牌在内,将从7月1日起启用全新的购车政策,现有报价方案和优惠政策将全部作废。

尽管媒体向比亚迪等头部企业官方求证未获明确回应,但各地经销商门店的销售人员却异常活跃,纷纷催促意向客户在“月底前锁定现有优惠”。值得注意的是,这场源于非官方渠道的“政策倒计时”风波,恰逢5月底工信部、中汽协联合发声反对“内卷式价格战”,称无序降价挤压企业利润并威胁产业链安全,这使得市场动向更显扑朔迷离。

促销烟雾弹?

对于市场上沸沸扬扬的车企价格变动信息,国际智能运载科技协会秘书长张翔指出需要从两个层面理性看待:“这可能是车企基于市场竞争态势快速变化而作出的真实政策调整”。为确保新价格体系平稳过渡,车企内部必然需要提前进行相应的政策宣贯、系统更新和渠道准备工作。

张翔同时揭示另一种可能性:“这类信息也极有可能是销售环节惯用的一种策略性手段”。他以特斯拉等品牌过往的市场表现为例说明,销售方释放“即将涨价”或“优惠收紧”信号的核心目的在于制造紧迫感,促使犹豫中的消费者因担心错过当前优惠而尽快下单。

行业数据显示,这种策略确实在短期内有效。全国工商联汽车经销商商会调研显示,42个汽车品牌中80%的主销车型存在价格倒挂问题,倒挂金额普遍超过20%。经销商在“一口价”和压库重负下早已疲惫不堪,急需促销手段缓解库存压力。

与此同时,政策层面也在悄然变化。6月1日生效的新版《保障中小企业款项支付条例》为供应商权益提供了更强法律保障,这与6月11日多家车企联合缩短供应商支付账期的承诺形成呼应。这些政策调整正逐步改变车企的成本结构和定价策略。

政策红线碰不得?

今年5月底,中国汽车工业协会与工业和信息化部相继发声,明确反对“无底线价格战”。官方这一警示背后是触目惊心的行业数据:2025年1-4月车企平均利润率跌至4.1%的冰点,远低于工业企业5.6%的平均水平。新能源品牌中盈利者更是寥寥无几,价格战导致的“劣币驱逐良币”风险正在加剧——在极致压价环境下,偷工减料、减质减配等乱象滋生,破坏了公平竞争的市场环境。

然而,在谈及政府角色时,张翔却认为,从法律框架和行业管理规则的角度审视,政府不应干预车企自主调整价格的行为。定价权是企业自主经营权的核心组成部分,属于市场主体的基本权利范畴。张翔举例说明,此前政府相关部门对车企的介入仅限于“约谈”形式以表达关注,而从未出台过诸如“禁止降价”或对降价行为进行罚款的强制性规定。

目前来看,政策组合拳正试图在规范与发展之间寻找平衡点。从4月20日实施的《公平竞争审查条例实施办法》剑指地方政府“补贴竞赛”,到5月份全国新增421项行业标准(涵盖电池安全、智能网联等),通过设立技术门槛引导行业从低质低价竞争转向高价值比拼。

正如人民日报文章所指出的:“政府行为越规范,市场作用越有效”。

与时间赛跑的消费者

有意思的是,编辑发稿当日正好是7月1日,对于这一被赋予特殊意义的时间节点,张翔指出:“当前汽车市场上真假信息交织混杂,本质是车企与消费者之间持续博弈的具体体现”。

诚然,车企的核心目标始终是提升销量、巩固竞争地位;而消费者则天然追求以更实惠的价格购得产品。这种围绕价格的拉锯战,包括各种促销策略的运用和价格的正常浮动,恰恰是市场经济运行的常态。

乘联会数据显示,在这场博弈中,中国品牌正展现出强劲竞争力:2025年5月,中国汽车在全球市场份额达34.7%,较去年提升2.7个百分点;比亚迪跃居全球车企第六位,吉利位列第九。这些成绩的取得,与自主品牌在新能源领域的快速布局密不可分。

对消费者而言,面对“窗口关闭”、“优惠清零”的喧嚣,保持清醒至关重要。毕竟,汽车市场的价格策略始终处于动态调整之中,所谓的“最后机会”可能只是营销话术,但也可能标志着某个阶段性促销政策的终结。消费者最有力的应对策略,是基于自身实际的用车需求、财务状况进行理性评估,避免被单纯的“倒计时”压力所裹挟。

那些在六月末匆忙签单的消费者或许该记住:真正的精明不是抢搭末班车,而是看清哪趟车真正开往自己需要的方向。

当销售顾问的电话再次响起,传递着“限时优惠”的催促,握紧钱包的那份审慎,或许比匆忙签下的订单更能经得起时间的检验。毕竟,在价格浮动的市场常态里,最大的赢家往往不是最快下单的人,而是最清楚自己需要什么、并愿意为之理性决策的人。

- 上一篇:国足今晚赢球世排反超泰国

- 下一篇:临江仙